近日,bevictor伟德官网電機系與美國賓州州立大學材料系合作在國際重要期刊《Chemical Reviews》(2021年影響因子72.087)發表題為Self-Healing Polymers for Electronics and Energy Devices的綜述文章,總結了電子和能源器件自修複材料的最新研究進展,并闡述了對未來該領域發展方向與所面臨挑戰的觀點。該論文第一作者為賓州州立大學材料系博士後周垚(電機系2014級直博生),通訊作者為電機系李琦副教授與賓州州立大學材料系王慶(Qing Wang)教授,合作者包括電機系何金良教授等。

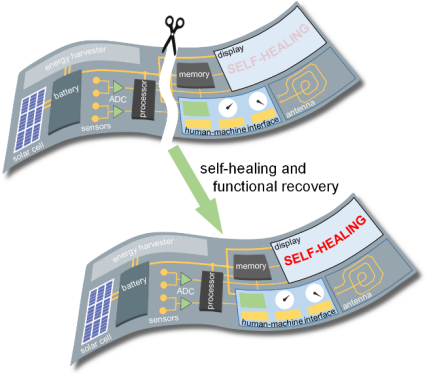

可完全自修複的柔性電子系統示意圖

聚合物以其優異的機械性能被廣泛應用于包括能量收集和存儲器件、可穿戴電子設備、電子皮膚、柔性傳感器、柔性機器人和柔性電子電路在内的各種柔性電子和能源器件中,其低成本和低溫加工特性非常适合于柔性器件的規模化制造。盡管用于柔性設備的聚合物具有适應大應變/應力或幾何變形的能力,但在實際應用過程中經常會受到磨損,撕裂,刮擦和意外切割等機械損傷,以及長期強電場作用下的電損傷,從而破壞器件中聚合物部分的結構和功能完整性,導緻器件性能下降甚至是災難性故障。因此如何提高柔性電子和能源器件中聚合物材料的可靠性和耐久性仍然是一大挑戰。受生物系統中強大自愈能力的啟發,自修複概念被引入到聚合物中以實現對機械損傷和電氣損傷的自修複,從而大幅提升柔性電子和能源器件的使用壽命和可靠性。目前自修複聚合物已經應用于锂離子電池、超級電容器、納米發電機、太陽能電池、傳感器和光電轉換等電子和能源器件中。

本綜述首先介紹了自修複聚合物的相關基礎,包括修複機理、性能評價和材料設計等,并從導體、半導體和絕緣電介質等三個類别分别總結了目前各種自修複聚合物的化學機制,結構設計和功能應用。然後按照能源器件、電子元件,光電器件等不同類别分别闡述了自修複聚合物的應用場景,重點讨論了材料與器件結構設計以及自修複聚合物對器件性能的提升。最後強調了聚合物中電損傷與機械損傷在修複機制和修複策略方面的根本性不同,總結了聚合物中電損傷的修複方法。基于對近期該領域研究進展的全面總結,本論文展望了用于電子和能源器件的自修複聚合物未來發展的機遇與挑戰。

論文目錄

《Chemical Reviews》于1924年由美國化學會(American Chemical Society)發行,是國際化學化工領域影響力最高的學術期刊之一,2021年影響因子為72.087。該研究工作得到了國家重點研發計劃和國家自然科學基金的支持。

論文鍊接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00231